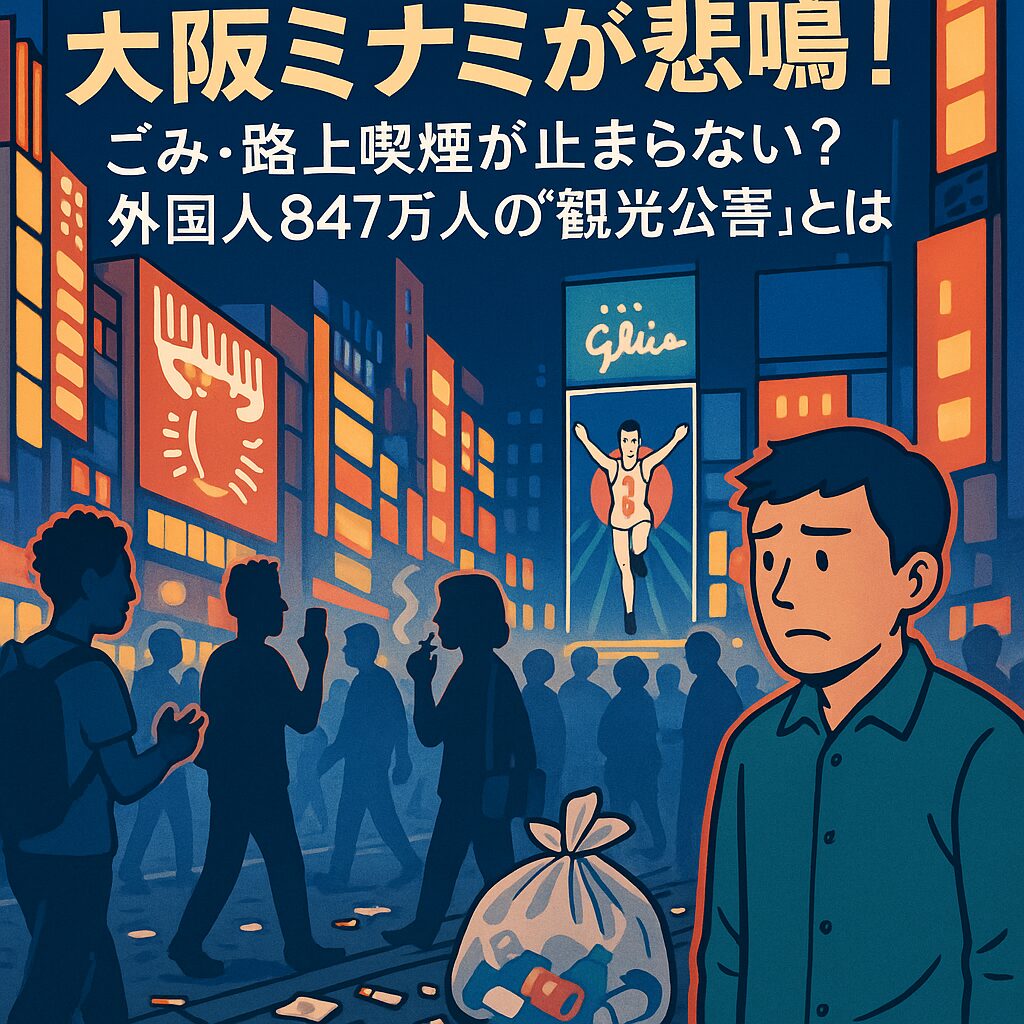

大阪・ミナミがいま、悲鳴を上げています。

過去最多となる年間847万人の外国人観光客が訪れ、にぎわう一方で、ごみのポイ捨て・路上喫煙・トイレ不足といった“観光公害”が深刻化。

SNS上では「ミナミの道頓堀が歩けない」「夜の街が汚れてる」といった声も増えています。

観光立国を掲げる日本にとって、これは避けられない課題。

この記事では、

- 大阪ミナミで何が起きているのか?

- なぜここまで観光客が増えたのか?

- そして、行政・地元がどう対策しているのか?

を、わかりやすく解説します。

最後には、**観光地としての未来に必要な“共存のヒント”**も紹介します。

大阪・ミナミで何が起きている?—現地の“悲鳴”を整理

結論: 観光回復で人流が急増し、ごみ・路上喫煙・トイレ不足が同時多発。地域の清掃負担が跳ね上がり、行政も対策検討に動いています。X (formerly Twitter)+1

- 人の波が常時“満員”

- 2025年、報道では「過去最多・約847万人」というスケール感が強調され、特に道頓堀周辺に集中。移動導線(戎橋〜道頓堀商店街)が詰まりやすいのが実情。X (formerly Twitter)+1

- ごみの増加――“食べ歩きの副作用”

- 食べ残し・容器・串などの散乱が目立ち、吸い殻も混在。清掃頻度を上げても追いつかないという声。X (formerly Twitter)

- 路上喫煙の定着化

- 混雑で分煙ルールが機能しにくく、歩行喫煙・指定外喫煙が発生。火の不始末リスクや受動喫煙の苦情が店先に集中。RAPT理論+α

- トイレ不足&マナーのミスマッチ

- 来街者の増加に公共トイレ・商業施設のキャパが対応しきれず、**“緊急時の駆け込み”**で店舗側の負担が増大。X (formerly Twitter)

- 地域コストの増大

- 商店会が清掃費の上振れを訴えるなど、**“にぎわいの裏の固定費”**が積み上がる構図。X (formerly Twitter)

- 行政も動く兆し

- マナー啓発・環境改善の検討(ごみ箱、分煙、トイレ環境など)に言及する報道が増加。**オーバーツーリズム(観光公害)**として扱われ始めています。X (formerly Twitter)+1

ポイント(初心者向け)

- 原因は一つではない:①人流の急増 × ②回遊導線の密集 × ③持ち帰りフード文化 × ④分煙ルールの差。

- 批判の矛先を単純化しない:**“一部の迷惑行為”**が問題の中心。街のにぎわい=悪ではないことを明記すると公正。

- 写真・動画は“状況説明”に限定:個人特定の写り込みや国籍の推測表現は避け、行為ベースで説明。

- 用語は統一:観光公害=オーバーツーリズムと表記セットにして検索意図を取りこぼさない。

なぜここまで観光客が増えたのか?—847万人の背景を読み解く

結論:

大阪ミナミの“人の波”は偶然ではなく、円安・LCC・SNS映え文化の三拍子が揃った結果です。インバウンド回復が一気に加速し、街のキャパを超える勢いで人が流れ込んでいます。

■ 円安が観光客を呼び込む

- 1ドル=150円超えという円安水準が続き、

→「日本は安い!」という印象が拡散。 - 海外メディアでは「日本旅行はコスパ最高」と報道され、

“爆買い”から“街歩き・食べ歩き”型観光にシフトしました。 - 特に関西空港経由の訪日客は増加傾向。

→ 東京よりも大阪・京都を中心に滞在する層が厚いのが特徴です。

■ LCC(格安航空)の拡大

- アジア圏(台湾・韓国・香港・タイ)からの直行便が急増。

- 関空にLCCが集中しており、**“週末弾丸旅行”**が容易に。

- これにより「短期滞在・高回転」の観光客が

大阪・ミナミの中心地に集中する構造が生まれました。

■ SNS映え文化が拍車をかけた

- グリコの看板、たこ焼き、クレープ、道頓堀の橋などが

**“大阪旅行=映えの定番”**として海外SNSで拡散。 - ハッシュタグ例:「#osakastreet」「#dotonbori」「#takoyaki」などが

インスタ・TikTok上で数千万回再生。 - 結果、「行って写真を撮る」こと自体が目的となり、

滞留時間が増え、混雑が長時間化しました。

■ 観光施策の成功と“副作用”

- 大阪府・市が掲げた「インバウンド1000万人構想」の成果もあり、

国際イベント(万博2025など)を見据えて観光客数は右肩上がり。 - ただし、「インフラ整備が追いつかない」ことが課題。

→ ゴミ箱・トイレ・分煙エリアが不足し、

結果的にマナー問題や清掃負担につながっています。

■ 観光の“質”を問う段階へ

- 数字(847万人)は喜ばしい一方で、

**“観光の量から質へ”**という見直しが必要。 - 訪れる人々が「住民との共存」を意識できるかどうかが、

今後の大阪ミナミの持続可能性を左右します。

行政と地元の対策は?—“共存”への第一歩が始まっている

結論:

大阪ミナミでは、行政と地域が連携しながら**「マナー啓発」「清掃強化」「ルールづくり」に動き出しています。

まだ完璧ではありませんが、“観光と共存できる街”**へ少しずつ前進しています。

■ ごみ問題への対応:清掃強化と分別の見直し

- 道頓堀商店会が中心となり、深夜・早朝の清掃回数を増加。

- 一部の店舗では「食べ歩き禁止エリア」を自主的に設定。

- ごみ箱の再設置・分別の統一ルールも検討されています。

→ 以前は“治安・悪臭”を理由に撤去していたが、

「使われ方を管理する」方向へ転換中。 - 観光客向けには英語・中国語・韓国語対応の多言語マナー看板も登場。

■ 路上喫煙対策:ルール周知と分煙エリアの整備

- 大阪市では路上喫煙防止条例を強化し、

道頓堀周辺を重点監視区域に指定。 - 民間でも「喫煙所マップアプリ」などを活用し、

観光客にルールを伝える取り組みが始まっています。 - 現場では「禁止」だけでなく、

“吸える場所を案内する”方向性へと変化。

→ 観光客にとっても地元にとってもストレスを減らす工夫です。

■ トイレ問題:民間連携と衛生強化

- 公共トイレだけでは限界があるため、

商店街・カフェ・百貨店が協力して利用開放を進めています。 - 行政が補助金を出す形で、商業施設のトイレ維持費を支援。

- 一方で、利用マナー向上のため**「有料トイレ実験」**も検討されています。

■ 地元商店の声と取り組み

- 一部店舗では「夜間のごみ削減ポスター」を独自制作。

- SNSでは「#CleanDotonbori」「#OsakaSmileProject」など

地元発のハッシュタグ運動も拡大中。 - 清掃活動を通じたボランティア型まちづくりイベントも増えています。

→ “怒り”ではなく“協働”で街を守る流れが始まっています。

■ 行政の今後の方向性

- 「観光公害対策本部」の設置を検討。

- 万博2025を見据えた観光インフラの再整備(道案内・休憩所・警備など)を加速。

- 将来的には「来街者と住民がルールを共有するアプリ」の導入も視野に。

■ 観光と共存するために

- **“来る人も、迎える人も気持ちよく”**が共通テーマ。

- 「観光客が増えた=悪」ではなく、

**“どうすれば両者が笑顔になれるか”**を考える段階に来ています。 - 観光地の持続には、地元愛 × 外からの視点の両立が不可欠です。

こーいちの一言(まとめ・考察)

結論:

大阪ミナミの問題は「観光公害」という言葉で片づけるよりも、**“人気の裏にある課題”**として見つめ直すことが大切だと思います。

観光客が戻り、にぎやかさを取り戻した今。

それは同時に、街の魅力が世界に伝わっている証拠でもあります。

けれど、そのにぎわいの陰で、毎朝の清掃に追われる人がいて、

「もう限界」と感じる地元の声も確かに存在しています。

ぼくが感じるのは、

この問題は“外国人が悪い”という話ではなく、

「仕組み」や「ルール」が追いついていないだけということ。

観光を楽しむ人も、支える人も、気持ちよく過ごせる街にするには、

お互いが少しずつ歩み寄ることが必要です。

たとえば、

- ゴミを持ち帰る

- 喫煙ルールを守る

- 「ありがとう」を伝える

たったそれだけでも、街の空気は変わります。

そして大阪ミナミのような場所こそ、

**世界中の人が笑顔で集まれる“おもてなしの原点”**であってほしい。

コメント